ギャラリー

*新着イラスト*

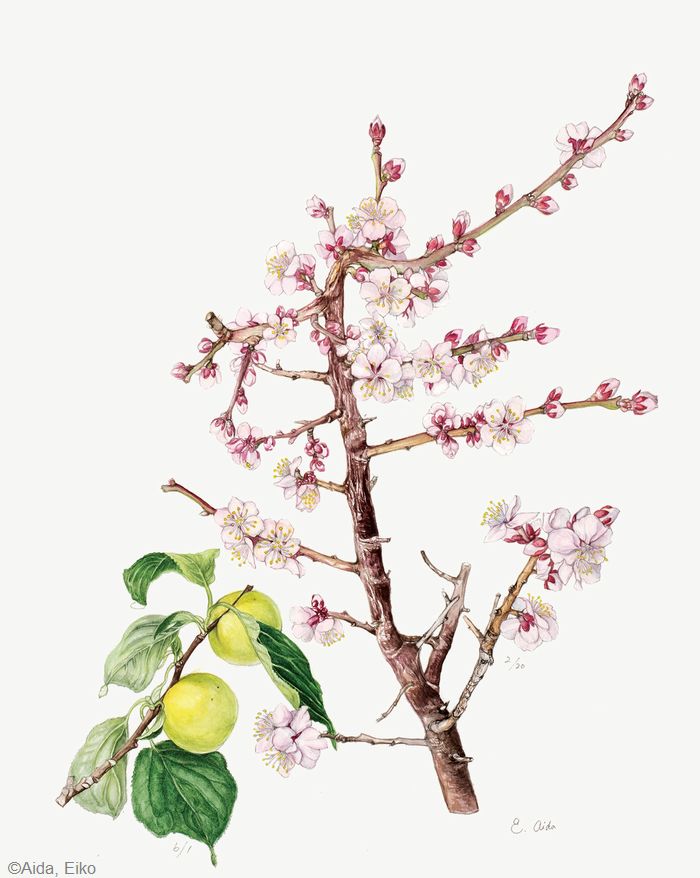

相田穎子 Aida, Eiko

- 豊後梅( バラ科) Prunus Bungo Group

(透明水彩 43.0×34.0cm)

2025年7月1日更新

作者 プロフィール

相田 穎子 Aida, Eiko(東京都)

練馬区民講座で初級を学び、終了後は2007年に清瀬ボタニカルアート同好会に入りました。良い師や清瀬の仲間、この道を同じくする友人に恵まれて、自然観察や登山も含め、植物にまつわる事は何でも学びたい興味深い世界になっています。

そんな中で"くさかや"と出会いました。講師に「会報だけ毎号買う事はできますか。」と聞きましたら「だめ、会員になれば良いんです。」との返事。たまたま入手した号は、北海道の固有種や巡回展等の内容でした。ちょうど故郷が夕張で、離れた当時に中学生だった同級生数人と再会したばかりだった事もあり、札幌あたりで展覧会があれば絵を見てもらえ、元気でいる事も伝えられ、北の大地の植物を描きに行くチャンスもあるかもしれない…と考え、入会。今から道内での開催を楽しみにしています。

最近はボタニカルアート特有の繊細さ、植物が独自に持つ特徴などをキチンと描けるよう心がけています。雌雄の蕊が咲き進むその時々を盛り込んだり、樹木の肌目の幼成の違い、細かい側脈を忠実に描き込む事などなど。いつまでたっても悩ましいのは色味を出すこと。何色をどれくらい混ぜたら…と、悪戦苦闘は毎度のことです。緑色を何種も混ぜ比べ、独自のカラーチャートを作っている仲間には頭が下がります。

ともあれ、絵の前にずっと佇んで離れ難く思われるような、そんな生き生きとした絵を描くのが目標です。

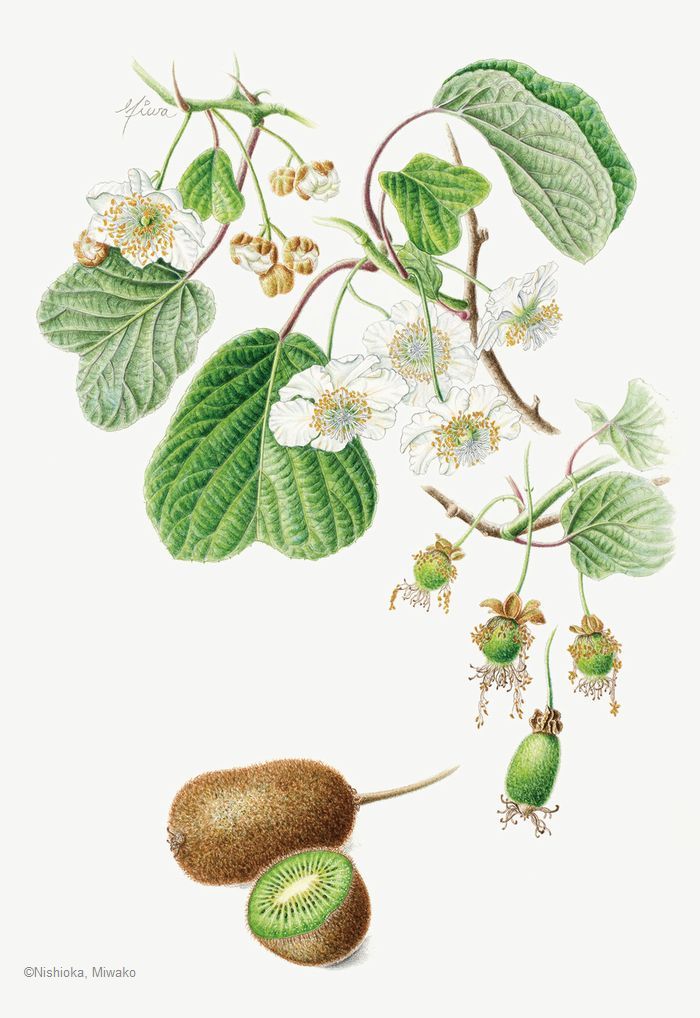

西岡美和子 Nishioka, Miwako

- キウイフルーツ ( マタタビ科) Actinidia deliciosa

(透明水彩・ペン・色鉛筆 41.5×28.7cm )

2025年7月1日更新

作者 プロフィール

西岡 美和子 Nishioka, Miwako(東京都)

姉の買った「図案辞典」の花のページを目的もなく、何故かひたすらトレースして満足していた小学生の頃。今、思えば私の絵との関わりはここから?

風景画を学校の玄関に張り出され、秘かにドヤ顔の中学時代。忌野清志郎さんの歌った「♪僕の好きな先生・・・」、その先生の美術を選択し、色々な課題に取り組む。当時はレタリングに夢中。大学の終わり頃、叔父から勧められた「南画」の教室に入会、そこで主に植物(花)を中心に水墨によるやわらかな描線の描き方を学ぶ。

その後、絵とふれあうことはほとんどなかったが、市の広報誌の「『植物画入門講座』生徒募集」の記事を偶然目にして絵への興味が再燃。何の迷いもなく応募。しかし、実は「植物画」とは何ぞや?わからぬままの受講からいつの間にか虜に。私の性格との相性がピッタリだったようだ。

1994年その講座以来、ずっと私の人生の色々な場面にいつも植物画があり、慰めてもらったり、やる気を与えてもらったり。

植物画との出会いに感謝。たくさんの人とのご縁に感謝。これからも細く、長いお付き合いを

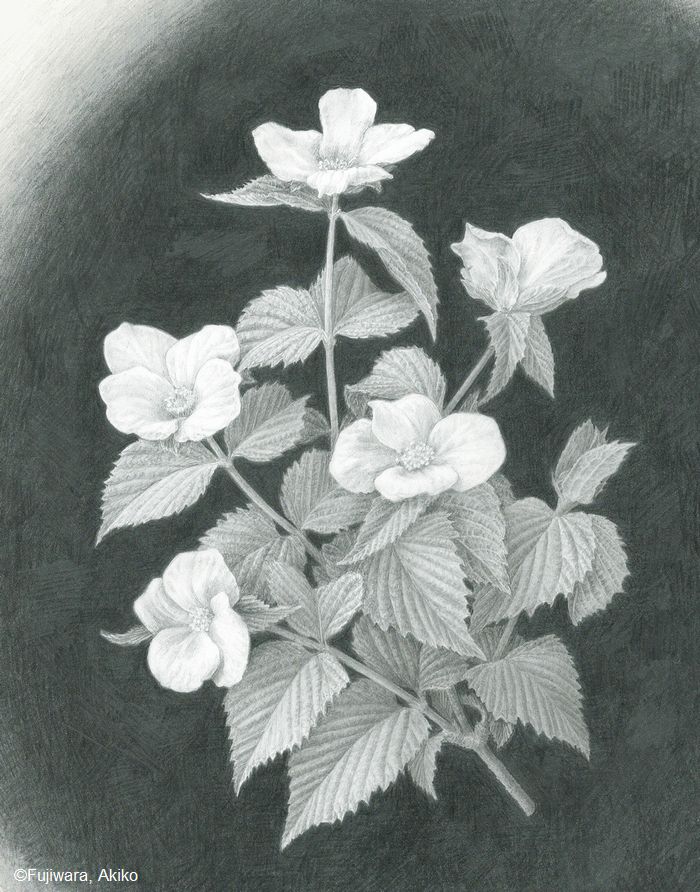

藤原晶子 Fujiwara, Akiko

- シロヤマブキ( バラ科) Rhodotypos scandens

(鉛筆 21.0×16.5cm)

2025年6月15日更新

作者 プロフィール

藤原 晶子 Fujiwara, Akiko (大阪府)

学生時代は細密な油絵を描いていましたが、結婚してからは長いスランプがあり、何を描いて良いのか随分悩んでいました。20年近く前、新聞でボタニカルアートと言うのを知り、これは自分に向いていると思い描き始めました。始めた頃は、植物に対してはあまり興味もなかったのですが、描いていくにつれ、自然の不思議に驚き、その愛らしさに魅了されています。

現在は伊丹、箕面、豊中、吹田の4か所で教室を開き、絵を描く楽しさと植物画の面白さを教えながら、また自分自身も勉強の毎日です。「絵」とは光と構図で成り立ちますが、植物画はそれに加え、観察力が必要です。多分こうなっているだろうなどと思い込まず、見る目を養い、これからも道端の小さな植物にも好奇心を持って、植物画に向き合って行きたいと思います。

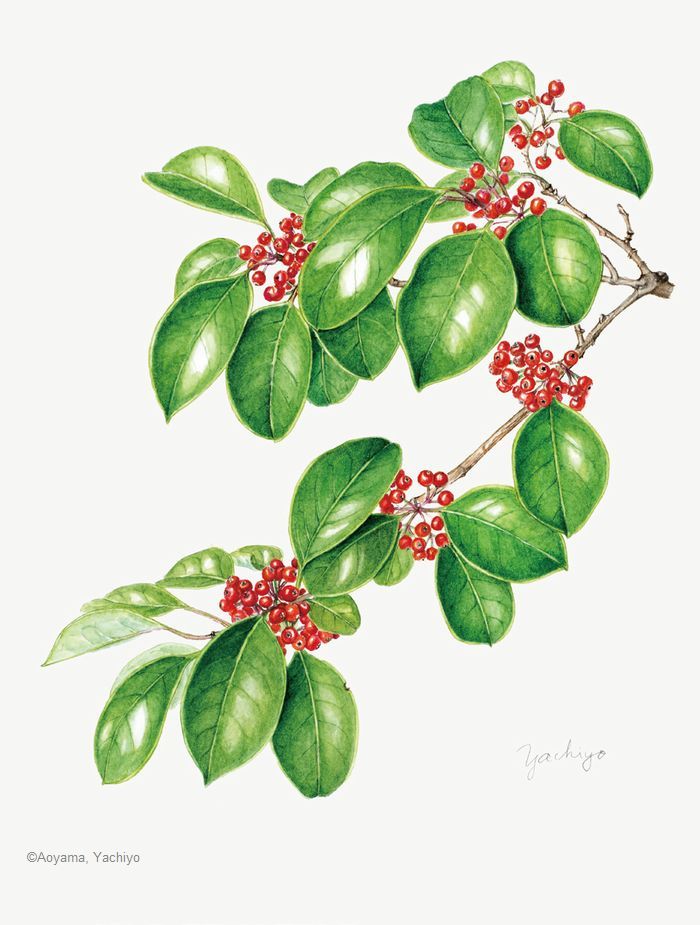

青山八千代 Aoyama, Yachiyo

- クロガネモチ( モチノキ科) Ilex rotunda

(透明水彩 32.5×24.5cm)

2025年6月15日更新

作者 プロフィール

青山 八千代 Aoyama, Yachiyo(神奈川県)

植物画との出会いは、「秩父の山野草を描く会」で、短期間でしたが、精密に描く経験は楽しく新鮮でした。その後、カルチャースクールの植物画講座で内田彰先生から植物画の基礎を学びました。毎回、植物に関係する文学、歴史、地理の話をして下さり、絵だけでなく植物の奥深さも楽しく学ぶことができたと思います。

数年に渡り同じ植物を何度か描くことがあり、それらを並べてみると、葉の色の作り方、構図の考え方などが少しづつ変化しているのがわかり面白いです。

鳥居ひろみ Torii, Hiromi

- グロリオーサ ロスチャイルディアナ( イヌサフラン科) Gloriosa rothschildiana

(透明水彩 36.5×25.7cm)

2025年6月1日更新

作者 プロフィール

鳥居 ひろみ Torii, Hiromi(静岡県)

グラフィックデザインを学び、広告の仕事をしていましたが、植物を描いた事は殆どありませんでした。

イギリスの植物図鑑の緻密で美しい植物画を見て感動し、1999年から内田彰先生に基礎を学び始めました。

自宅で植物を育て、じっくり観察し、正しく理解してから描く様にしています。

2013年国立科学博物館・第30回植物画コンクール、文部科学大臣賞受賞。

2016年第15回ハント国際ボタニカルアート&イラストレーション展、入選。

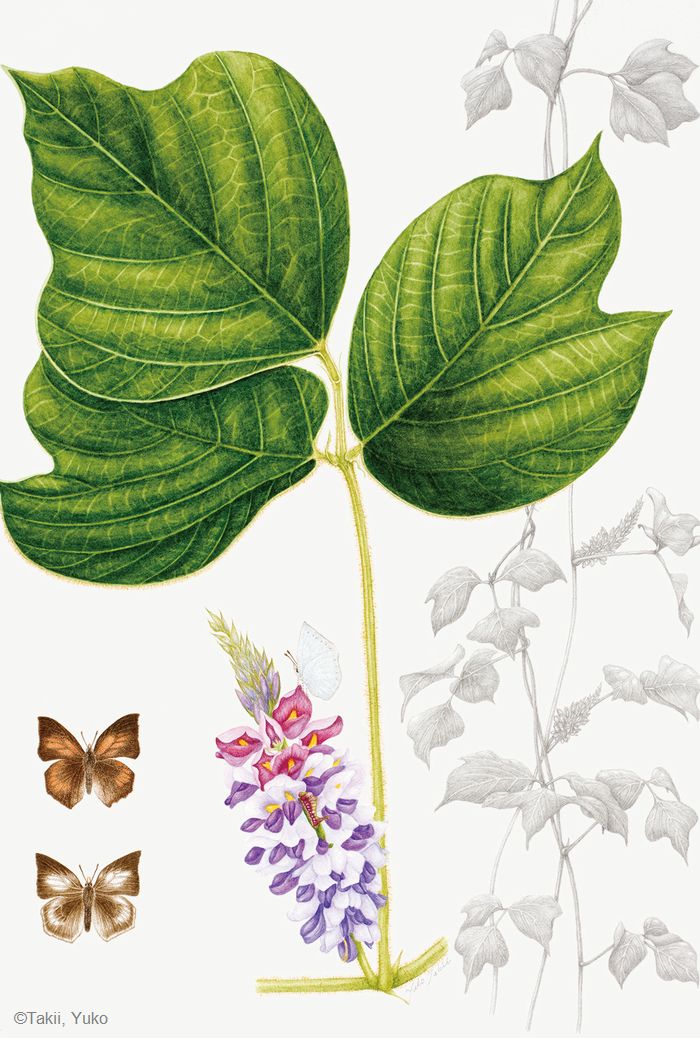

滝井ゆう子 Takii, Yuko

- クズ(マメ科) Pueraria lobata

(透明水彩・鉛筆 37.0×26.0cm)

2025年6月1日更新

作者 プロフィール

滝井 ゆう子 Takii, Yuko (神奈川県)

1993年に植物画を描き始めましたが、すぐに子育てに追われて続けられなくなり、展示会を観たり、画集を購入したりして楽しむだけになってしまっていました。

2013年、20年ぶりにもう一度自分で描こうと思い、石川美枝子先生のご指導の下でレッスンを再開しました。植物画を描きすすめるうちに、植物の構造がわかっていないと描けないことに気づき、独学ながら植物学の入門書を読んだり、地域の公園での植物観察会に参加し始めました。

今後は植物画の技術や芸術性を高めるとともに植物の知識も深めていきたいと思います。

岡田ますみ Okada, Masumi

- ユリ ‘アプリコット ファッジ’ ( ユリ科) Lilium ‘Apricot Fudge’

(透明水彩 37.0×24.7cm)

2025年5月15日更新

作者 プロフィール

岡田 ますみ Okada, Masumi(神奈川県)

1995年、大船カルチャーで石川道子先生との出会いにより植物画を知り、描くきっかけとなりました。それまでは植物画という分野がある事も知らなかったが、今では教える立場になったのも不思議なめぐりあわせかもしれません。その言葉を知らないまでも、小学生の頃、木肌(特に松)に興味を持ち、何回も観察し描いていたことを思い出します。先生のように植物に詳しいわけではありませんが、日々教室の皆さんと勉強する事がとても楽しい。

植物画倶楽部に入会したのは,確か水戸の研修会が行われた2003年です。それから、毎年倶楽部展に参加、仲間とのグループ展、個展も数回開催しています。

田澤かおり Tazawa, Kaori

- オウトウ ‘紅てまり’ ( バラ科) Cerasus avium ‘Beni-temari’

(透明水彩 24.1×29.6cm)

2025年5月15日更新

作者 プロフィール

田澤 かおり(北海道)

幼い頃から絵を描いたり物作りが好きで、以前からアンティーク調や漢方薬などの植物画を見ては気にかけていたところ、2011年 函館NHKギャラリーでの植物画展を見てその教室に入り、植物画を始めた。

これからも、身近な植物あるいは北の大地に生息する植物を探究し楽しみながら描こうと思っている。

国立科学博物館主催 第34回植物画コンクール(一般の部)

国立科学博物館長賞受賞 作品名:ジャーマンアイリス

小林恵子 Kobayashi, Keiko

- シャクジョウソウ ( ツツジ科) Hypopitys monotropa

(透明水彩・ペン・アクリル 35.0×35.0cm)

2025年5月1日更新

作者 プロフィール

小林 恵子 Kobayashi, Keiko(東京都)

東京生まれ。幼少時、夏は長期に信州諏訪の祖父の元で過ごし、遊びは黒曜石拾い、野原の植物や昆虫が友達でした。

森羅万象のサイクルや楽しさ・不思議さはそこで学びました。

大学で美術(版画)を専攻、その後夫と渡西。バルセロナの古カード屋で植物画に遭遇。

しかし、帰国後、植物画にのめり込んだのは夫(小林英成)で、私はサポート役でした。

薬草採取・鉱物・アロマテラピー・法律・宇宙・民間伝承と興味の赴くままにのめり込む私が、何故植物画を始めたかというと、やはり降り注ぐように入ってくる植物や植物画の情報のおかげだと思います。

植物界のおもしろさを知るうちに、どうしても自分で描いてみたくなり夫に教えてもらいました。

器用貧乏の多趣味なおかげで、あるときは植物の育成環境が気になり、あるときはフィボナッチ数列に即したその形体に感動し、いくらかでもそのような植物の不思議さ・美しさに触れられるような作品ができればと願って描いています。

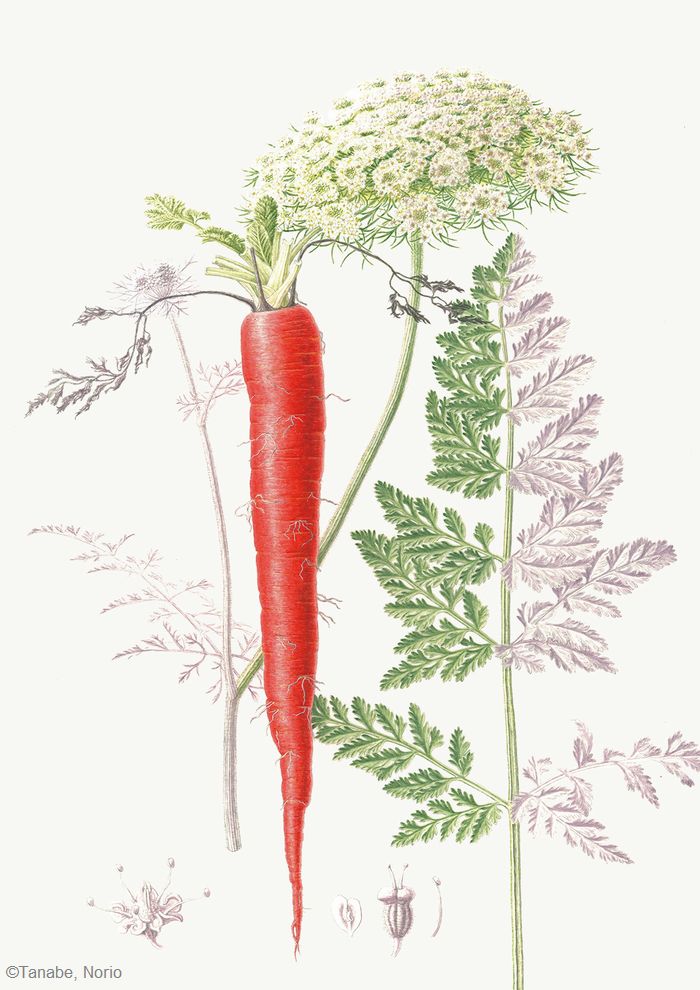

田辺 範男 Tanabe, Norio

- 金時ニンジン(セリ科) Daucus carota subsp. sativus ‘Kintoki’

(透明水彩 50.0×35.0cm)

2025年5月1日更新

作者 プロフィール

田辺 範男 Tanabe, Norio (滋賀県)

絵を描くのが好きで、1988年頃から日本画を習い、2000年頃から植物画を学び始めました。植物画には、より精緻な線が求められ細部を正確に描くには対象をよく観察するとともに植物に関する知識がとても大事であることを教わりました。植物画を描くのに誰でも知っていることですが、未だ至れずにいます。