ギャラリー

*新着イラスト*

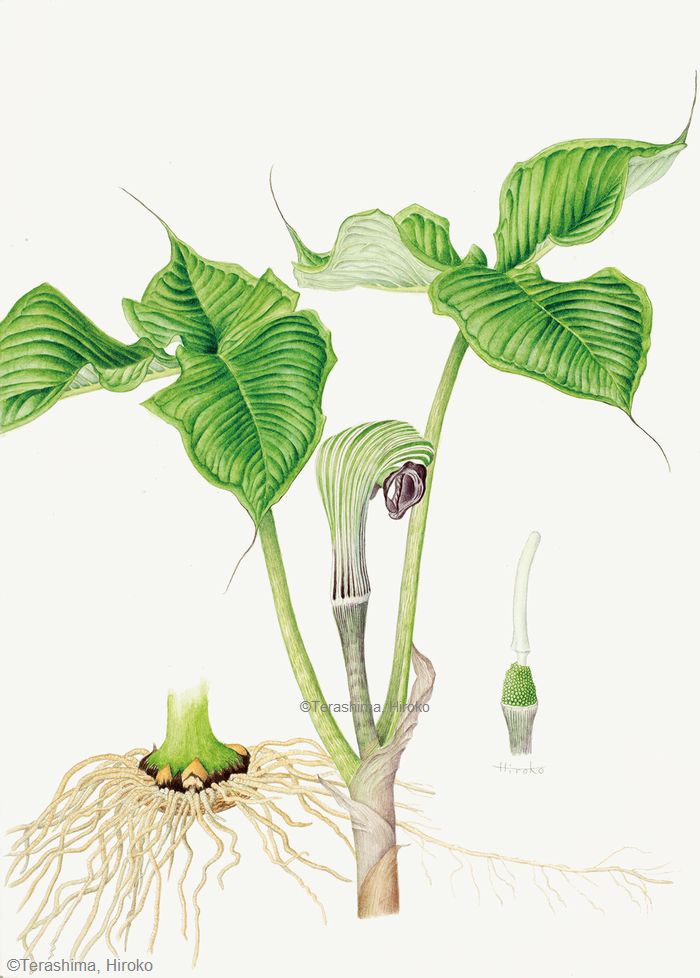

寺島宏子 Terashima, Hiroko

- ムサシアブミ( サトイモ科) Arisaema ringens

(透明水彩 51.9×36.9cm)

2026年2月15日更新

作者 プロフィール

寺島 宏子 Terashima, Hiroko (東京都)

多摩市在住の時、小林英成先生の講座を受講したのが、植物画を始めたきっかけです。植物をじっくり観察して画用紙に向かった楽しさは大切な思い出です。

その後、神戸在住の時、尾形幸子先生の講座を受講しました。受講の初日、一枚のヘデラの葉を描くことが課題でした。輪郭を取り、主脈、側脈と描き進むと、その間に無数の細脈が張り巡らされていることに気づき、大変驚きました。植物を描こうとすると見えてくる自然の造形の不思議。あの感動を忘れないようにしたいと思います。

現在は東京に戻り、再び小林先生に教えていただいています。植物に向き合う時間は私にとって大切で幸せな「集中できる私の時間」です。

相変わらず庭で色々な植物を育てたり、枯らしたりしていますが、始めは根付くかしらと心配していたものが、すっかり根を下ろし繁殖していく様にいささか恐れを感じています。

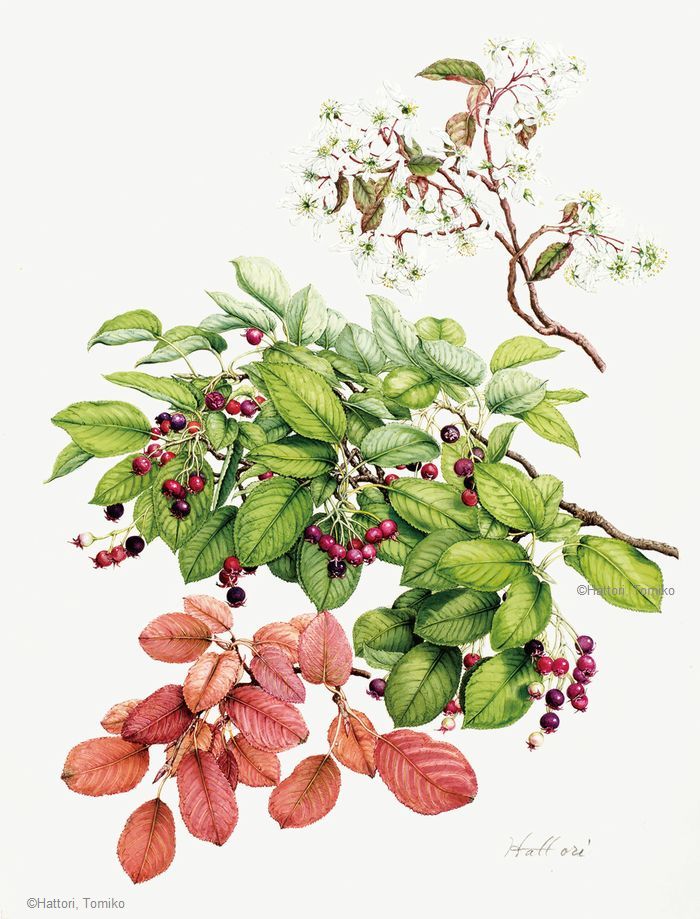

服部登美子 Hattori, Tomiko

- ジューンベリー( バラ科) Amelanchier

(透明水彩 50.8×38.8cm)

2026年2月15日更新

作者 プロフィール

服部 登美子 Hattori, Tomiko (北海道)

2010年、市民講座を知り、福澤レイ先生に御指導を受け、ゼラニウムの葉1枚から始めました。

現在も先生と教室の仲間に刺激を頂きながら通っています。

北海道の地に根付く元気な地元植物を、視野を広げて色々挑戦して描いていけたらと思っています。

藤田惠子 Fujita, Keiko

- チマキザサ( イネ科) Sasa palmata

(透明水彩 68.0×46.0cm)

2026年2月1日更新

作者 プロフィール

藤田 惠子 Fujita, Keiko (東京都)

植物画に興味を持ったのは長男の中学の夏休みの科学の宿題でのことでした。

国立博物館でのコンクール作品の印象も重なり、東京多摩市の市民講座を受講しました。倶楽部の理念に共感し入会しました。

インテリアコーディネーターで多忙な時期はあまり描けない時も続きましたが、京都在住時、京野菜を描いたのをきっかけにタケノコを描き始めました。その数の多さ、美しさ、生長の速さを追いかけているうちにいつの間にか笹竹の観察や描画がとても楽しくなってしまいました。

写真では伝えられない作品を描きたいと思います。

多くの指導者の方々に恵まれ、国内外の方との出会いも続けられている一因となっています。

所属:日本植物画倶楽部 ・ Kobe植物画会・American Society of Botanical Artists(ASBA)

竹文化振興協会Japan Bamboo Society 会員

2009年・2011年・2014年・2015年 京都、東京で個展開催

2011年・2012年Green Currency / 15th Annual International /Coloring Book Colorful Edible (ASBA)

2017年Royal Horticultural Society, London (RHS) ゴールド 受賞

2019年16th Hunt Institute International Exhibition of Botanical Art &Illustration 入選・収蔵

前川恭子 Maegawa, Yasuko

- ビワ(バラ科) Eriobotrya japonica

(透明水彩 43.0×35.4cm)

2026年2月1日更新

作者 プロフィール

前川 恭子 Maegawa, Yasuko (大阪府)

かなり昔、海外のホテルに行くと見慣れぬ素敵な植物の絵、後々それがボタニカルアートと言う植物画と知りました。

50代になった頃、市の美術館での一日体験教室がボタニカルアートとの最初の出会いです。

2024年に山本武子先生にご指導いただいた「木立ベゴニア」が、京都府立植物園100周年の作品募集のポスターに選んで頂きました。

「木立ベゴニア」は私の大事な記念の作品となりました。

今後は日本植物画俱楽部展、大阪ボタニカルアート展での出会いを大切に細々とでも描けたら幸せです。

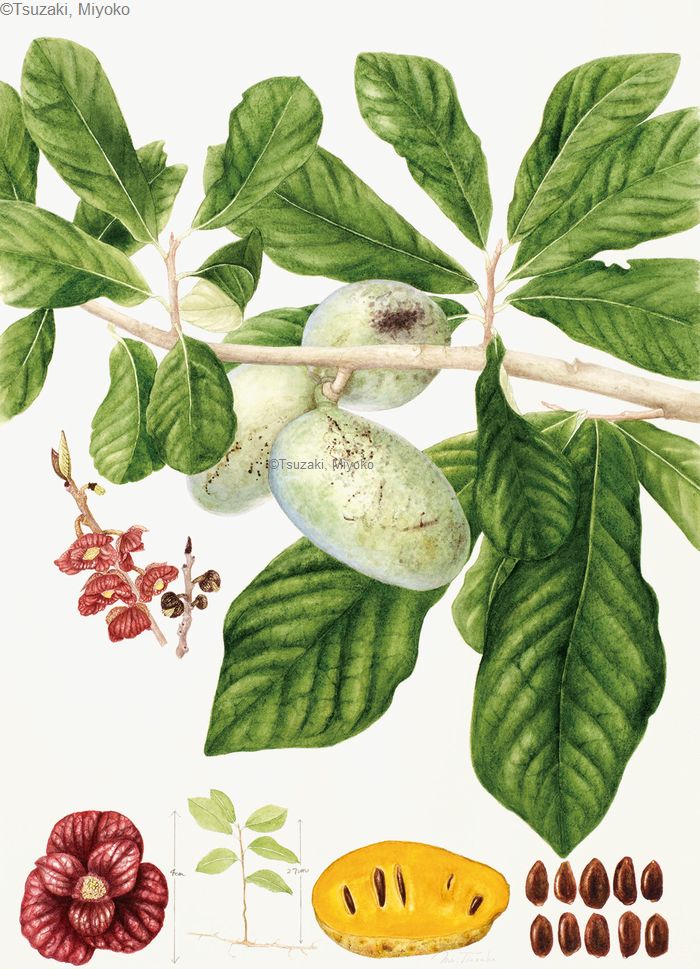

都﨑美代子 Tsuzaki, Miyoko

- ポポー ‘ペンシルヴェニア ゴールデン’(バンレイシ科) Asimina triloba ‘Pennsylvania Golden’

(透明水彩 53.5×39.8cm)

2026年1月15日更新

作者 プロフィール

都﨑 美代子 Tsuzaki, Miyoko (愛知県)

静岡県清水区出身。半田市在住

夫の転勤で、横浜市在住の折、通っていた手話サークルで入手したハガキを手に、ボタニカルアート展を見に行き、感動!

すぐに教室に入り(2008年12月)内川昭子先生、その後東海林富子先生、 山田栄利子先生に師事し、現在はボタニカルアートはなびらで 内城葉子先生に師事しています。

園芸が趣味で、野菜と果物の自給自足を目指して、いろんな植物を栽培しています。

一年を通じて、晴れた日はほぼ毎日3時間ほど畑で過ごしています。

描きたい植物は身近にいっぱい有るのに 忙しくてなかなか描けないのが、目下の悩みです。

四季折々の光や風、雨、土、他の草木や虫たち等、 いろんな自然環境の中で、逞しくまた美しく生きている植物たちの生命力を感じることのできる絵を、描けるようになりたいです。

横山裕三子 Yokoyama, Yumiko

- ナニワイバラ( バラ科) Rosa laevigata

(透明水彩 43.8×36.5cm)

2026年1月15日更新

作者 プロフィール

横山 裕三子 Yokoyama, Yumiko(大阪府)

1993年、主人の転勤先である名古屋市で植物画講座を受講したことが植物画との出会いです。

その後、大阪に戻り山本武子先生に師事。現在は、先生のボタニカルアート教室の一つを引き継ぎ、指導させていただいています。

真白な画用紙に描く植物の姿の中に、見えない環境(光、風…)や、力強く生きようとする生命力が感じられる絵を目指しています。

【出展画歴等】

国立科学博物館主催 植物画コンクール

・準佳作(2007年、2008年、2009年、2010年、2016年)

・佳作(2011年)

日本園芸協会主催 JGSボタニカルアートコンテスト

・最優秀賞(2002年)

・奨励賞(2007年)

大阪府立花の文化園主催 ボタニカルアート展 出展

田尻歴史館 5人展

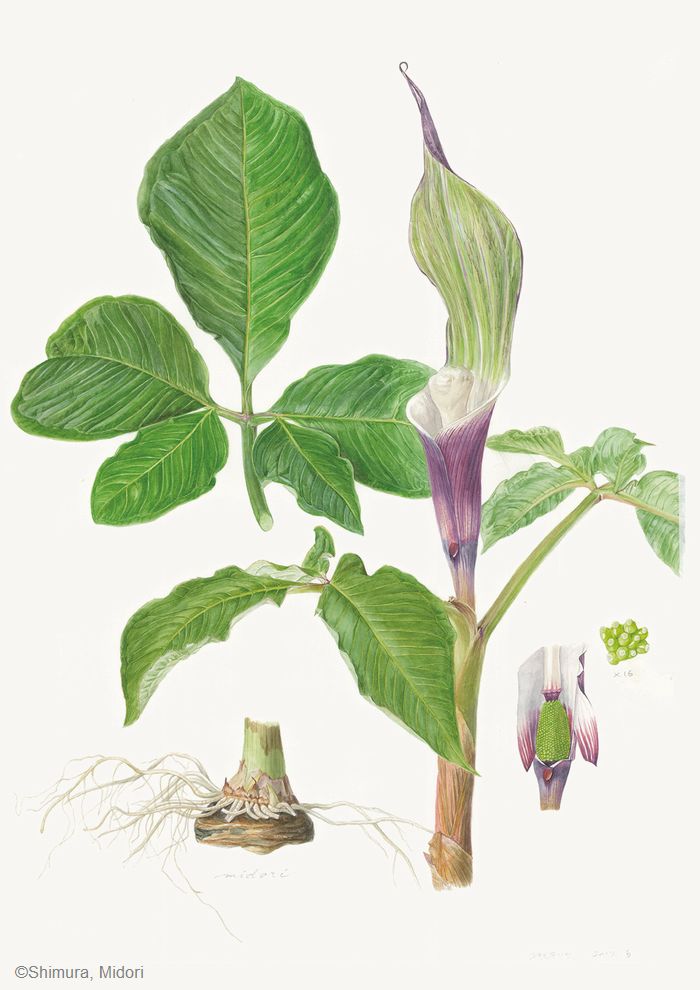

志村みどり Shimura, Midori

- ユキモチソウ ( サトイモ科) Arisaema sikokianum

(透明水彩 52.0×37.0cm)

2025年12月15日更新

作者 プロフィール

志村 みどり Shimura, Midori (北海道)

2000年、子供の小学校入学を機に植物画を始めました。描いてる間も刻々と変化する植物に面食らい戸惑いながらも描き続けたその先には興味が尽きない植物の不思議がありました。題材を求めて野山に入るのですが、様々な植物が豊かな自然を作り生物の息づかいや森の匂い、草木のざわめきが融和して、身体に感じる空気が違います。クマに怯えながら手にいれた1本を前に机に向かいます。今だ変化する姿に翻弄されながら「植物のその先に山の景色が広がるように」と思いを込めて描いています。

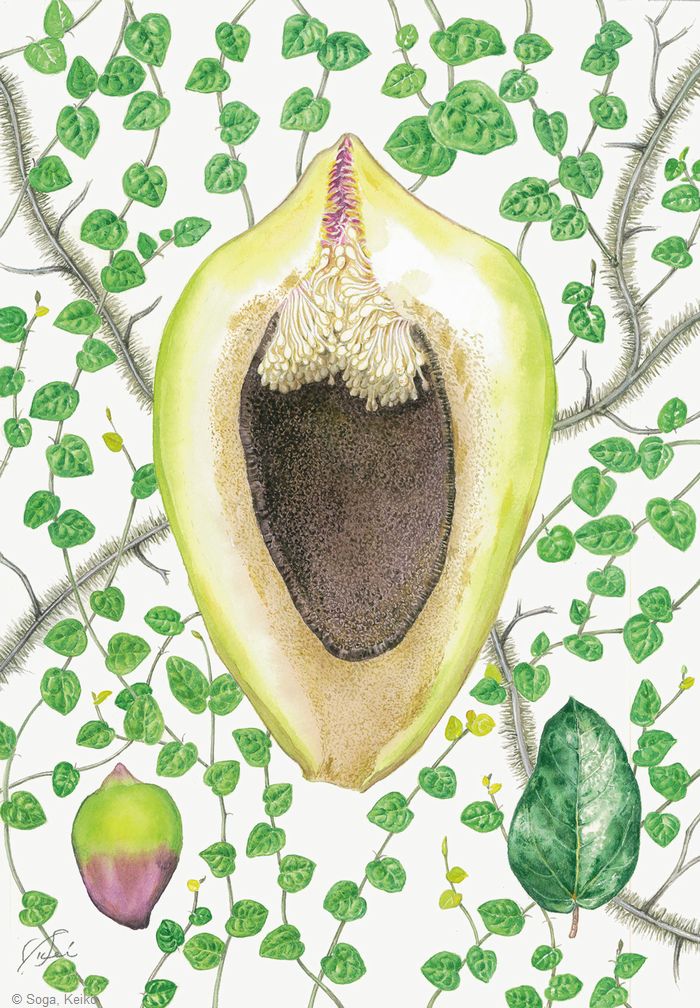

曽我恵子 Soga, Keiko

- オオイタビの雄花嚢(クワ科) Ficus pumila (male hypanthium)

(透明水彩 40.0×27.8cm)

2025年12月15日更新

作者 プロフィール

曽我 恵子 Soga, Keiko(東京都)

1951年東京生まれ。

40歳ころ始めた植物画もはや30年。のめりこんだ時期もありました、ほかの楽しみに浮気したこともありました。

でも今、植物画を続けていて良かったと思います。絵を描いているときが一番頭がすっきりするのです。

植物のことを調べる時間も楽しい。上手ではありませんが、私なりのアートへの思いもあります。図鑑や論文用の図の重要性は認識しつつも、独立したアートとしての作品を、植物たちにインスパイアされて実現したいと思っています。

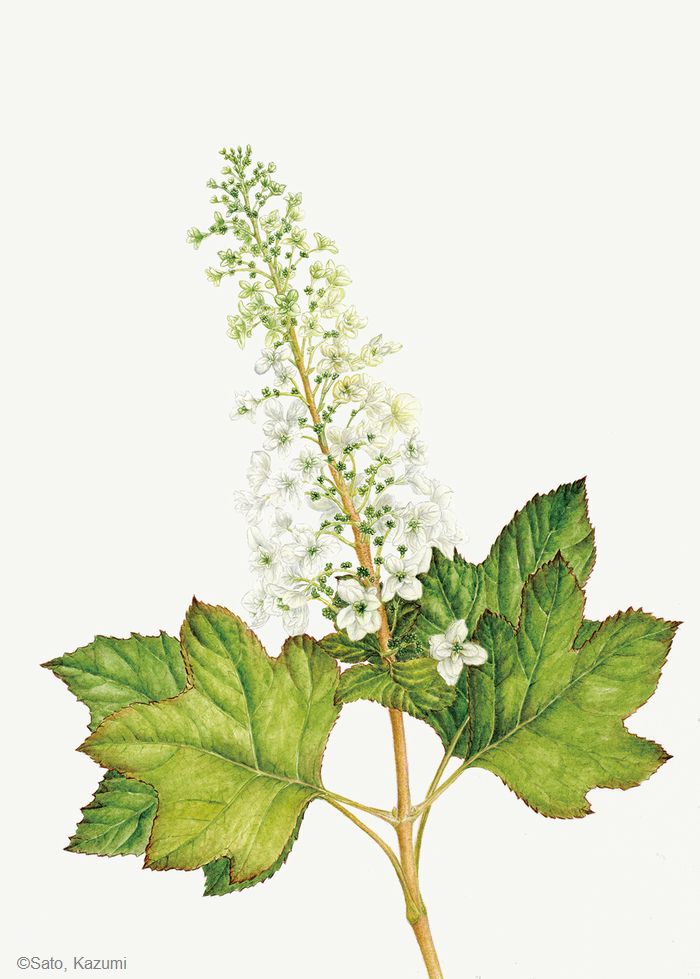

佐藤和美 Sato, Kazumi

- カシワバアジサイ(八重咲)( アジサイ科) Hydrangea quercifolia (double-flowered)

(透明水彩 49.0×35.0cm)

2025年12月1日更新

作者 プロフィール

佐藤 和美 Sato,Kazumi(兵庫県)

植物画を始めたのは1991年です。小西美恵子先生の教室に入り、指導していただき、庭の草花や木を楽しみながら勉強しています。子供の頃に遊んだ草花を思い出して、少しでも自然にふれるような花達が描ければよいのに、と思いつつ、筆を持っています。

このところ、ルーペや20倍に拡大される顕微鏡で植物を見て、小さい花も大きい花と同様に装飾や造りが複雑に出来ている様子に感動し、また魅了されています。

これから、もう少し軽く自然に彩色できれば良いのに、と思いながら描いています。

瀧良子 Taki, Ryōko

- ヤマツツジ (ツツジ科)Rhododendron kaempferi

(透明水彩 38.0×27.0cm)

2025年12月1日更新

作者 プロフィール

瀧 良子 Taki, Ryōko(千葉県)

2001年頃、絵を描きたくて何の予備知識も無いまま植物画を始めました。

年月が進むに連れ植物画の難しさと奥深さを知り、一層楽しい時間を過ごせるようになりました。

万葉集の植物をコツコツと描いていきたいと思います。